Text & Fotos von Volker Keller

Israel – Land zwischen den Welten

Von Tel Aviv fährt uns ein Reisebus in den Norden nach Galiläa. Dort beziehen wir unsere erste Unterkunft im ‚Ein Gev Resort‘ am See Genezareth. Ich muss schon sagen, dass ich mir unter sozialistischer Wirtschaft etwas anderes vorgestellt habe als diesen Hotelkomplex mit luxuriösen Bungalows an einem Privatstrand. Denn das Resort gehört zu einem Kibbuz, das in den 1930er Jahren unter anderem von Teddy Kollek, dem späteren Bürgermeister von Jerusalem, gegründet worden war. Nach einer langen Busfahrt kommt mir ein weiches Sofa auf meiner Veranda gerade recht. In Sichtweite erheben sich die von Israel eroberten syrischen Golanhöhen. Gegenüber am Ufer liegt die Stadt Tiberias, die Dämmerung setzt gerade ein und die ersten Lichter gehen dort an. In den 1930er Jahren gründeten jüdische Einwanderer am See den ersten Kibbuz. Sie lebten zusammen, sie arbeiteten gemeinsam, sie teilten ihren Besitz, sie erzogen die Kinder gemeinsam, Entscheidungen wurden demokratisch getroffen, alle hatten gleiche Rechte und Pflichten. Die Pioniere betrieben bewusst Landwirtschaft. Es ging ihnen um den Kontakt zur Erde, zum Heiligen Land.

Im Restaurant haben die Mitarbeiter ein großes Büffet hergerichtet. Käse, Olivenöl, Tomaten, Auberginen, Avocados, Äpfel, Bananen – alles stammt aus eigenem Anbau; der Petrusfisch kommt aus dem Galiläischen Meer. Rauchig schmeckt der gegrillte Fisch, er ist mit Zitrone dekoriert. Ein Mann in den 50ern fällt mir auf, er sieht urwüchsig aus, so, wie ich mir ein Mitglied der Gemeinschaft vorstelle: Seine angegrauten langen Hippie-Haare hat er hinterm Kopf zu einem Zopf zusammengebunden, sein halbes Gesicht versteckt er unter einem struppigen Bart, der wohl noch nie irgendeine Pflege erhalten hat. Nach dem Essen stoße ich auf ihn. Er macht gerade Pause und schaut über den See. Er heißt Dotan und lebt seit 25 Jahren im Kibbuz. Seine Eltern überlebten das Konzentrationslager Ausschwitz. „Verachteten deine Eltern uns Deutsche?“ „Die Täter, ja, aber nicht ihre Nachfahren, die sind nicht schuldig.“ „Du scheinst der Restaurant-Manager zu sein. Ich dachte immer, alle im Kibbuz seien gleich, es gebe keine Chefs.“ „Am Anfang war das so, heute macht nicht mehr jeder, wozu er Lust hat, sondern das, was er wirklich kann. Und es gibt welche, die haben einen besseren Überblick als andere. Ich habe in der Landwirtschaft angefangen, war für Kirschplantagen zuständig, dann aber schlug mir die Gemeinschaft vor, hier im Resort zu arbeiten. Ich war einverstanden.“ „Betreibt die Gemeinschaft auch noch Landwirtschaft?“ „Ja, nach wie vor. Wir haben Kühe, bauen Obst und Gemüse an. Das ist die Ur-Idee, an der wir nach wie vor festhalten.“

Dotans Kinder studieren und leben in Jerusalem. Er ist überzeugt, dass sie einmal in den Kibbuz zurückkehren werden. Doch die Statistik widerspricht ihm: Immer weniger junge Israelis finden das Gemeinschaftsleben attraktiv. Früher war das anders: Zur Formung der Gesellschaft und ihres Selbstverständnisses haben die Kibbuzim entscheidend beigetragen und genossen hohe Anerkennung. Die Mitglieder demonstrierten durch ihre Landarbeit die Heiligkeit des Bodens, sie standen dafür, dass ein Jude nur auf jüdischem Boden glücklich sein und ein gottgefälliges Leben führen kann. Und Israel zeigt sich gleich von seiner schönsten Seite. Die Hügellandschaft Galiläas ist grün und fruchtbar, um den See herum steht alles im vollen Saft, Büsche, Bäume und bunte Blumen. Die Bewohner vom nahen Kapharnaum nehmen für sich in Anspruch, dass sie in der „Stadt von Jesus“ leben. In seinem Geburtsort Nazareth stieß der Messias mit seiner Verkündigung auf taube Ohren, in Kapharnaum gründete Simon Petrus die erste Hausgemeinde. Kirchen gab es am Anfang noch nicht, die Christen trafen sich zu Gottesdiensten in privaten Häusern. Auf seinen Wanderungen durch Galiläa kam Jesus auch nach Kapharnaum und besuchte die Gemeinde. Petrus beherbergte ihn in seinem Haus. Die Reste der Mauern sind noch erhalten und können besichtigt werden. Über dem Petrushaus ist eine Kirche auf Stelzen mit einem Glasboden errichtet worden. So ist es möglich, beim Gottesdienst in die Ruine hineinzugucken und sich vorzustellen, wie Jesus dort mit den Seinen zusammensaß, die Hände faltete.

Wo die Weihnachtsgeschichte spielt

Jesus stammte aus dem nahen Nazareth. Es überrascht nicht, dass die Stadt stolz ist auf ihre Vergangenheit und auf alle ihre Heiligtümer. Die Verkündigungskirche soll an dem Ort stehen, wo der Engel Gabriel Josef erklärte, dass seine Verlobte schwanger ist, vom Heiligen Geist und dass das Kind den Namen Jesus, auf ASIEN ISRAEL REPORTAGE Deutsch: er wird sein Volk retten, bekommen soll. Eine Grotte in der Krypta erinnert an die Begegnung. Wären wir Pilger, würden wir auf den Spuren Jesu von Galiläa nach Jerusalem in Judäa wandern. Oder wir würden uns mit der Heiligen Familie identifizieren, ihrem Weg folgen und uns an die Weihnachtsgeschichte bei Lukas erinnern: “Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde…“ Doch wir fahren mit dem Bus weiter nach Bethlehem.

Am Checkpoint fängt eine andere Welt an. Wir halten unsere Pässe bereit, als israelische Soldaten in den Bus steigen. Ihre Kollegen draußen tragen Maschinengewehre. Vor uns liegt das palästinensische Westjordanland oder auch die Westbank, das Westufer des Jordans. Im Sechs-Tage-Krieg im Jahre 1967 eroberte in ‚Einraumgeschäften‘ an. Vor ihren Läden schützen Sonnenschirme die Kunden, einer trägt die Werbeaufschrift „AEG“. Auf den Flachdächern schützen Schirme die Familien der Händler, die sich lieber in frischer Luft aufhalten, als in ihren dunklen Häusern mit nur kleinen Fenstern. Mit ausgebreiteten Armen kommt ein Mann auf Johannes Zang, unseren Reiseleiter vor Ort, zugelaufen und umarmt ihn: „Hello, my friend!“ Wahid betreibt einen Frisiersalon und sticht Tattoos. Keine Frage: Er ist selbst sein bester Kunde. Die schwarzen langen Haare dauerwellen sich elegant über sein Haupt. Wahid zieht einen Faden aus der Tasche und will das Frisörhandwerk an seinem Freund demonstrieren. Geschickt nimmt er den Faden zwischen Daumen, Zeige- und Ringfinger einer Hand, bildet eine Schlaufe, legt sie um ein Härchen im Gesicht seines Freundes, zieht die Schlaufe mit seiner anderen Hand zu und zieht weg– Härchen entfernt. Bei einem Mitreisenden fallen ihm Härchen am Ohr auf und noch schlimmer: aus der Nase gucken welche heraus. Gleich macht er sich an die Beseitigung. Unser „Buddy“ zuckt, aber jammert nicht. Nach Wahid treffen wir auf Sami. Gemütlich wirkt er mit seinem dicken Bauch und einem großväterlichen Schnauzer. Auf einem Tablett stehen kleine und große Gläser Schwarztee mit Pfefferminze. Er läuft damit durch sein Viertel und bietet den Tee im Vorübergehen an. Nach dem Trinken stellen seine Kunden die leeren Gläser einfach an den Straßenrand, Sam sammelt sie später ein.

Wir besuchen den Teekocher in seinem „Dampfbad“. Der Raum hat keine Fenster, die Tür bleibt immer geöffnet, mehrere verbeulte Großkessel dampfen um die Wette. Im Hand umdrehen serviert er jedem von uns ein Glas schwarzen Tee mit Zitronen- und Apfelsinenscheiben, Salbei, Ingwer und Minze. Da wir uns mit den Religionen am Ort beschäftigen, frage ich ihn nach seinem Glauben. Sami weiß nicht, ob er Christ oder Muslim ist. Sein Vater ging zur Moschee, der Sohn begleitete ihn dorthin, seine Mutter ging zur Kirche, er ging mit. Er habe sich nie festlegen müssen, was er sei. Früher kamen solche Mischehen noch vor, heute nicht mehr. Seine Brüder besuchen ihre Mutter seit 25 Jahren nicht mehr, weil sie einen Muslim geheiratet hatte.

Die Basarstraße teilt sich, ein Arm geht nach links, einer nach rechts, zwischen beiden erhebt sich eine Kirche mit hohem, spitzem Glockenturm. Der AEG-Schirm ist nicht das Einzige, was hier an Deutschland erinnert. Diese älteste lu therische Kirche in Palästina bauten deutsche Missionare im Jahre 1854. Gesang dringt durch offene Türen nach draußen und lockt uns hinein. Die Gemeinde probt schon mal vor Beginn des Gottesdienstes ihre Lieder ein. Hinter dem Altar lässt die Sonne ein buntes Kirchenfenster aufstrahlen. Zu lesen ist in Deutsch: „Ich verkündige euch große Freude.“ Der Engel Gabriel kündigt Hirten die Geburt Jesu an. Die Kuppel verzieren arabische Buchstaben – Arabisch ist auch die Sprache der Christen. Sie beten, wie Muslime zu „Allah“ – Allah heißt übersetzt Gott. Auch nach Beginn des Gottesdienstes kommen Gemeindemitglieder in die Kirche, manche gehen dafür vor dem Ende. Pfarrer Mitri Raheb trägt ein weißes Gewand, er begrüßt uns auf Deutsch (beim Studium in Deutschland lernte er die Sprache) und predigt über die Erfahrung von Zeit. Zu Johannes und unserer Gruppe sagt er: „Ihr Europäer habt die Uhren gemacht, aber Gott hat uns die Zeit geschenkt.“ Wir sollen uns mehr Zeit nehmen, zur Ruhe kommen, sonst verpassen wir das Wichtigste im Leben.

Wir nehmen uns die Zeit, auch die berühmte Geburtskirche zu besuchen. Ihr Eingang ist ein schmales, rechteckiges, knapp einen Meter hohes Loch in einem massiven Steinblock. Wer die Kirche betreten will, muss sich zunächst einmal klein machen und Demut zum Ausdruck bringen. Die jungen Leute vor mir machen sich einen Spaß daraus, einer geht wie ein Limbotänzer hindurch. Manch Älterer „hat Rücken“ und muss sich quälen. In der Kirche verweilt kaum ein Besucher, zielstrebig geht es eine dunkle Treppe hinab in die Geburtsgrotte. Die füllt sich schnell. Ich suche mir einen Platz am Rande der Krypta und beobachte die Frommen aus aller Welt. Ein silberner Stern kennzeichnet die Stelle, wo die Krippe Jesu gestanden haben soll. Darüber steht ein Altar. Christen aus dem europäischen Westen gehen langsam am Stern vorbei, werfen dabei einen kurzen Blick auf ihn das genügt; Gläubige aus östlichen europäischen Ländern und dem Nahen Osten kriechen unter den Altar, um den Stern zu küssen. Ihre Frömmigkeit ist voller Emotionalität und Hingabe. Ich bin mir nicht sicher, ob mich ihre Naivität befremdet oder ob ich sie beneiden soll.

Der Eseltreiber als Retter

Yallah! Yallah!“ Los geht’s! Nahe Jerusalem verzichten wir auf die Annehmlichkeiten unseres Reisebusses, schnüren die Wanderstiefel, werfen einen Blick über den Wüstensand bis zum Horizont. Fünf Stunden Wanderung bis in die Oasenstadt Jericho liegen nun vor uns.

Bald schon wandelt sich die Judäische Sandwüste zu einer Gebirgslandschaft mit einer Schlucht, dem Wadi Quelt. Im Winter fließt reichlich Wasser durch das Wadi, jetzt im Sommer ist das Flussbett bis auf einige Rinnsale ausgetrocknet. Wir wandern durch das mit Büschen und Palmen bewachsene Quelt. Die steilen Felswände sind immer mal wieder ausgehöhlt – in den Nischen lauerten Räuber, um Pilger von Jericho nach Jerusalem zu über fallen Auf diesem Weg durch die Schlucht waren früher Pilger unterwegs, die nach Jerusalem wollten. Wir wandern in die entgegengesetzte Richtung. Streckenweise fällt Schatten auf uns. Ich erinnere mich an den 23. Psalm: „Und ob ich schon wanderte, im finster‘n Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir.“ Das Tal ist der Wadi Quelt.

Vereinzelt wohnen hier palästinensische Familien mit ihren Eseln und Ziegen. Eine Schwarzweiße sitzt stolz auf einem verrosteten, löchrigen Metallfass wie auf einem Thron. Am Aquädukt aus der Zeit der Römer machen wir Halt und kühlen unsere heißen Köpfe, manches Gesicht ist knallrot angelaufen. Hoffentlich geht das gut. Eine Ziegenherde kommt um einen Felsen geschossen, ignoriert unser Vorrecht am Wasser und drängt sich an die Rinne. Unser Weg verengt sich und verläuft nun direkt an einer Felswand. Wir kommen nur hintereinander weiter, weil es auf der anderen Seite steil bergab geht. Ein Beduine reitet locker auf seinem Esel mit und scheint keine Furcht zu kennen. Seit einiger Zeit begleitet er uns. Er stellt sich als Mohammed vor. Im Schatten unter einem Baum machen wir Halt. Jemand hat ein Palästinensertuch um den Kopf gewickelt – aber ganz falsch, meint Mohammed. Er wickelt es ab, wickelt es neu, zum Schluss formt er über der Stirn mit der Spitze eine Art Dreieck und sagt „Arafat!“ Johannes klärt uns auf: So faltete der Palästinenserführer Arafat sein Tuch. Anhänger behaupteten, es sollte die Umrisse vom alten Palästina zeigen, als noch kein Israel existierte. Dann ist Mohammeds Esel gefragt: Unser Rechtsanwalt meldet wunde Füße und Erschöpfung, er könne nicht mehr weiterlaufen. Darauf hat Mohammed gewartet: Er bietet sofort Hilfe an, nur zu gern nimmt unser Mitreisender das Angebot an und klettert auf den starken Rücken des Tieres. Yallah! Weiter geht’s! Eine ältere Frau flüstert: „Ich könnte auch einen Esel brauchen.“ Ich vermute, dass der Eseltreiber uns für verrückt hält. Ein Araber wandert nicht, schon gar nicht durch eine Wüste. Nach zweieinhalb Stunden sehen wir vor uns das weiße griechisch-orthodoxe Kloster, ein verschachtelter Bau mit kleinen Fensterlöchern wie Schießscharten, einem Turm und zwei kleinen roten Kuppeln. Es scheint an einer Felswand zu kleben. Auf einmal werden die müden Beine wieder flinker. Doch das Ziel liegt oben. Die Stärkeren wollen dem steilen Weg zu Fuß folgen, die Geschwächten freuen sich über Freunde Mohammeds, die auf einmal aus allen Richtungen auf uns zu kommen. „Was kostet der Ritt hoch?“ „50,- Dollar“, bekommen wir als Antwort. Nun halten wir die Beduinen für verrückt oder besser gesagt für Geschäftemacher. Unsere Leute tun so, also ob sie zu Fuß hoch gehen wollen, das stärkt ihre Verhandlungsposition. Die Beduinen befürchten leer auszugehen. Sie senken den Preis schließlich auf 20,- Dollar pro Person.

Ins Kloster kommt wenig Licht hinein, die kühlen Räume mit Steinboden bewahren sich ihr Halbdunkel. Gerade mal ein zerkratzter langer Holztisch und ebensolche wohl hundert Jahre alten Bänke werden uns zur Verfügung gestellt. Hagere Mönche mit struppigen langen Vollbärten, sie tragen schwarze Kutten, huschen hin und her. Zwei von ihnen bringen Kräutertee. Aus sicherer Distanz beobachten uns einige der Mönche. Was sie wohl von uns halten?

Wir verabschieden uns von denen, die zum Parkplatz und unserem Bus aufsteigen, wir anderen wandern weiter. Meine Wanderfreude endet jäh – die Sohle löst sich gerade von meinem linken Schuh. Verdammt! Gerade hier, gerade jetzt. Zum Teufel mit dem Schuh! Die Sorge um meinen Wanderstiefel nimmt mit jedem Schritt mehr Besitz von mir. Und dann fällt das Gummi ab. „Kompanie Stopp!“ Was tun? Wir tauschen Ideen aus. Die beste setze ich in die Tat um: Ich fummle die langen Schnürbänder aus den Schuhen heraus, durchschneide sie, um mit einer Hälfte den einen Schuh wieder zuzubinden, mit den anderen drei Hälften binde ich das Leder des kaputten Schuhs mit seiner Sohle zusammen. Fertig. Und weiter. Vor uns teilt sich ein Felsen und in der entstandenen Lücke wird eine Wüstenstadt mit Bäumen sichtbar – Jericho. Mit jedem Schritt wächst die Hoffnung, dass ich es bis dorthin schaffe. Und ich schaffe es, meine Bindung hält. Unser Mitreisender lässt sich vom Eselführer bis zur Stadt bringen. Mohammed hat ihm ein Problem gelöst, doch nun stellt sich ein neues: Der Beduine verlangt für seinen Dienst 100,- Dollar. Wir haben den Preis nicht zu Beginn des Ritts ausgehandelt – das erweist sich jetzt als verhängnisvoll. Wir beraten kurz und kommen zu dem Ergebnis: Wucher! Wir bieten 30 Dollar an. Es folgen zähe Verhandlungen, Mohammed kriegt immer schlechtere Laune. Am Ende zahlt unser Mann 35,- Dollar, Mohammed zieht schimpfend ab. Wie bequem doch Bussitze sind. Jeder von uns genießt die Fahrt zu einem Restaurant. Als die Getränke serviert werden, rutscht auf einmal einer von uns von seinem Stuhl und landet unter dem Tisch auf dem Boden. Da ich während meiner Zivildienstzeit im Krankentransport und Rettungsdienst arbeitete, erschreckt mich der Kollaps nicht, sondern ich tue, was zu tun ist. Er atmet. Er hat Puls, schwach und schnell. Wir legen ihn also in Seitenlage und zusätzlich noch in Schocklage, also die Beine hoch und kontrollieren weiter Puls und Atmung. Wir werden kurz abwarten, ob sich sein Zustand bessert. Wenn nicht, rufen wir Hilfe. Doch schon öffnet er wieder die Augen.

Bloß nicht schwimmen

Während unserer harten Wanderung durch die Wüste sehnte ich mich nach Wasser. Was könnte schöner sein als Schwimmen im kühlen Meer? Nur ist das Tote Meer kein Meer, sein Wasser kühlt nicht und am besten schließt man seine Augen. Der See hat nicht viel Wasser, aber noch genug zum Baden. Eine Bar macht mit dem Hinweis auf sich aufmerksam: „The Lowest Bar in The World“. Tatsächlich liegt der See 430 Meter unter dem Meeresspiegel und hält damit den Rekord des am tiefsten zugänglichen Ortes der Welt. Jedes Jahr sinkt die Wasseroberfläche um einen Meter tiefer und verkleinert sich. Irgendwann werden wir eine Wüstenwanderung durch den See machen können. Am Ufer steht ein rostiger Sprungturm. Wer tatsächlich einen Kopfsprung machte, rammte sein Haupt in trockenen Sandboden.

Was ich sehe, ist unfassbar: Die Menschen im See lesen im Liegen Zeitung. Ohne Armbewegungen gehen sie nicht unter. Der Salzgehalt liegt bei 33 Prozent, die Oberfläche trägt. Und unter der Oberfläche lebt gar nichts – das Salzmeer ist tot. Gleich nach Verlassen des festen Ufers versinke ich in Schlamm. Weiter in den See hineinzugehen, kostet Kraft. Strandbadbesucher auf dem Trockenen nutzen die Heilkraft des Schlammes und reiben ihren Körper vom Scheitel bis zu den Füßen ein. Ich schwimme nicht, sondern lege mich rücklings ins Wasser. Tatsächlich, es trägt mich. Keine Schwerkraft zieht mich nach unten. Wie erholsam. Jemand macht in Brustlage eine Schwimmbewegung, sofort ermahnt ihn eine strenge Stimme, hundertfach verstärkt durch Lautsprecher: „Nicht schwimmen! Leg dich auf den Rücken!“ Schwimmen ist verboten, denn durch die Bewegung würde Salzwasser in die eigenen Augen oder die Augen anderer spritzen, der Betroffene müsste sofort unter eine Dusche und seine Augen ausspülen, andernfalls drohte ihm eine Schädigung seines Sehens. Ich schließe meine Augen und genieße das Nichtstun.

Na, Interesse geweckt? Jetzt weiterlesen in der Ausgabe Sommer 2022 – in print oder digital.

Über den Autor: Volker Keller

Ein Bremer durch und durch und seit Jahrzehnten reiseverrückt. Seine Motivation? Bestaunt er ein Stück fremde Welt, kann er nicht anders, als ausgiebig Notizen und noch mehr Fotos davon zu machen. Zu Hause wird daraus dann eine Reisereportage. Sein Therapeut erklärt ihm das so: Er will für sich selbst die besonderen Momente vor dem Vergessen retten. Und weil er dazu ein ausgesprochen sozialer Mensch ist, lässt er uns an seinen Erlebnissen und Erfahrungen großzügig teilhaben: Rosenmontag auf La Palma? Die Weite des Meeres vom Balkon eines Kreuzfahrtschiffes aus bestaunen? Mit Ureinwohnern in der Südsee kochen? Manchen Spleen kann man eben nicht therapieren – nur liebevoll annehmen. Seine Bücher sind u.a. bei Amazon erhältlich. Wer einen erweiterten Blick auf sein Schaffen und seine Umtriebigkeit erhaschen möchte, besucht ihn hier: volker-keller.vegesack.de

Seine weiteren Beiträge auf unserem Reiseblog:

Goa – die berühmteste Strandregion Indiens

Neapel – Seine berühmte Krippenstraße, die Amalfiküste & Capri

Empfehlung aus unserer Redaktion

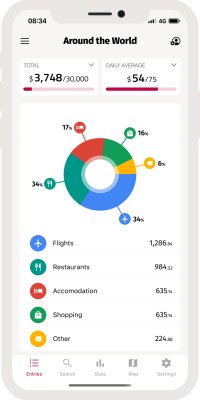

Reisekosten-App TravelSpend

Redakteurin Vanessa hat nach einer App gesucht, die dabei Hilft, beim Reisen den Überblick über seine Finanzen zu behalten. Überzeugt hat sie TravelSpend, die sie vier Monate lang getestet hat. Es gibt sowohl eine kostenlose als auch eine kostenpflichtige Premium-Version mit vielen nützlichen Funktionen.

Mit dem Rabattcode UNTERWEGS könnt ihr 50% auf das TravelSpend Premium Jahresabo sparen.

Neueste Beiträge

- Karibische Leichtigkeit und luxuriöse Erholung – Das neue Sandals Resort Saint Vincent

- Waldbaden in Kanada: Entschleunigung im Rhythmus des Waldes

- Erlebnisreisen ins südliche Afrika

- Peru – Die Magie am Titicacasee

- Kanadas Rocky Mountains – Inspirierende Begegnungen mit den indigenen Erbe und der heilenden Kraft der Natur